新华社记者桂娟 史林静

霜降后的豫西山区,层林尽染。来到箕山脚下的河南郏县广阔天地乡邱庄村,一座名为“一鸣书居”的三层小楼古色古香,在翠竹掩映下显得格外醒目。这栋小楼既是村里的公益图书馆,也是乡间民宿。

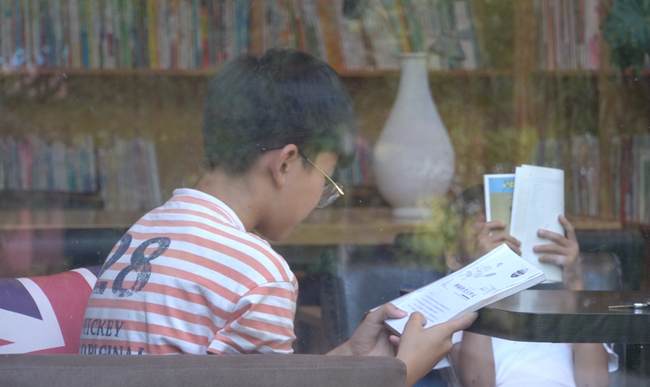

推开大门,迎面是一个面积约40平方米的书屋,三面书墙直通屋顶,一万余册图书门类齐全。10岁的小村民黄宗睿是这里的常客,轻声推门进来后,熟络地挑了几本童书后,向一旁整理书籍的黄普磊点了点头,便盘腿坐在地上有滋有味看了起来。

一鸣书居在翠竹掩映下显得格外醒目。新华社记者史林静 摄

48岁的黄普磊是邱庄村人,也是一鸣书居的创始人,原在郑州一家媒体工作。每次假期回家,黄普磊总能碰到村里的孩子三五成群,骑着自行车四处转悠,这让他萌生了建图书馆的念头。

“孩子们需要这样一个场所。”黄普磊想。2016年,返乡的黄普磊投入80多万元,将老宅改建成公益图书馆。“一开始只想建一个图书吧,后来考虑到运营、管理成本,又加入商业模式,把平时不住的客房作为民宿共享出去。”黄普磊说。

这是一个“规矩最多”的民宿,也是“规矩最少”的图书馆。

孩子们在一鸣书居看书。新华社记者袁月明摄

在一鸣书居住宿的客人不准醉酒、不准抽烟、不准打牌、不准喧哗……一切不利于读书氛围养成的行为都被禁止。但如果来看书,那就无需证件、没有费用,读者可以坐在桌前看,也能席地而坐,怎么舒服怎么来。

如今,一鸣书居已经成为附近孩子们的“打卡”地。“原以为图书馆只有县城才有,没想到村里也有这样的好书好风景。”15岁的吴炫颖家在隔壁孙庄村,刚上初三的她周末常带弟弟过来。

采访中,记者发现不断有孩子从后院进来。原来书居与村中心小学仅一墙之隔。为了方便孩子们随时来,黄普磊跟学校商量后,特意开了一道院门。“书居还会给孩子们提供开水和免费午餐,晚上哪怕有一个孩子没走,我们都会留盏灯。”黄普磊说。

游客在一鸣书居看书。新华社记者袁月明摄

越来越多的外地游客也跟着导航找到这里。来的人多了,一鸣书居又定了个规矩:凡是愿意给孩子义务授课、为村民办公益讲座、义诊或捐助10本书的,当天食宿全部免费。“希望通过这些方式,鼓励更多的人参与到农村公共文化服务中来。”黄普磊说。

如今,一鸣书居不仅是村里的阅读空间,还成了公共文化服务的提供者。 “我们会不定期举办各类讲座,还会举办模特大赛、插花等活动,帮助乡村女性找到兴趣,找回自信。”黄普磊说。

写满孩子们名字的水杯。新华社记者袁月明摄

为解决农民“读书难”问题,早在2007年,中国就全面推开“农家书屋”这一文化惠民工程。到2012年,河南农家书屋已经覆盖了全省所有行政村。

“一鸣书居是一个不断延伸服务的新型农家书屋,为了给孩子更好的阅读体验,由省、市、县三级图书馆免费供书,书籍能持续保持更新。”黄普磊说。

“我家也有宅基地,也想给村里的孩子建一个图书馆,可以吗?”很多人打电话询问黄普磊。在他的带动下,一鸣书居这种新型的农家书屋已在河南建成了近20家。

这个被河南省文旅厅评选为首批精品民宿、被誉为“美丽乡村书屋”的地方,正影响着当地人的生活。

闲暇时,黄普磊常邀请村民们喝茶聊天,久而久之,大家开始喜欢这种生活方式。如今村里喝酒打牌的少了,不少家庭添置了整套的茶具。一些村民还仿造书居的样式,在房前屋后种上了竹子。“图书馆就是一个村庄的学校,潜移默化改变并提振着乡风文明。”黄普磊说。